|

■2022

Bサイ教育(2022) ランバーコア・油彩・アクリルガッシュ・オイルパステル・トナー・ 鉛筆・紙・アクリルメディウム・古着・ほか 7950×3490×3280(mm) 『Bサイ教育』Open Letter, 東京 自身が幼少期に描いた絵をキャンバスやパネルに転写し、そこに加筆を施す手法による平面作品を中心に展示した。また、過去に制作した舞台装置を積み木ほどの大きさに裁断し、彫刻作品として再構成したものもあわせて配置している。 《ステートメント》 B級という概念すらわからなかった子ども時代は、すべてのものの価値がフラットだったように思う。そんな見え方のなか、不思議と心惹かれる対象があった。もちろん与えられた選択肢や環境の範囲内ではあるけれど。 たとえば、母の実家の屋根にある鬼瓦、端午の節句の人形や鯉のぼり、床の間に飾られていた破魔弓、博物館のはにわ、地元のお祭りの山車、祖父がお土産に買ってきた東北の伝統こけし、ホームセンターのサボテンなどだ。子どもの頃はそういったものに熱中し、それらのモチーフの絵をくりかえし描いていた。次第に夢中になる対象が流行りのアニメやゲームに移行しても、ちょっとマイナーなキャラクターが気になったり、オリジナルのダンジョンやモンスターで自由帳はいっぱいだった。 けれども年齢を重ねていくうちに、いつのまにか描くことをやめてしまったし、集めていたサボテンも枯らしてしまった。 私の制作は、子供のころの感覚に近づこうとすることよりも、失った感覚を弔うことに近いのかもしれない。あるいは、今は描けない子ども時代の絵を、あくまで自然を装って楽しみながら更新しようとしている。 --------------------------------------------------

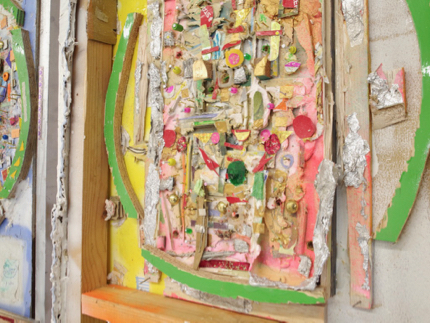

Cherry P (2022) 合板・ダンボール・アクリルガッシュ・オイルパステル・アクリルメディウム・ラメ・木工用ボンド・パテ・釘・画鋲・捨てられるはずだったもの・ほか 3000×2200×1200(mm) 『P 尽き果て』IN SITU, 愛知 幼少期の記憶、固定観念、近年知った歴史的背景など、実際にはやったことのないパチンコに対するイメージ(パチンコの輪郭)を手がかりに制作したコラージュ作品。 《ステートメント》 幼いころ、パチンコ店の電飾看板や、自動ドアが開いたときに見えたパチンコ台の過剰な装飾に惹かれていた。けれど、入ってはいけない場所として大人から諭されていて、当時はパチンコ店に、ある種のユートピア像を描いていたように思う。 大人になった今では、一度入ったら射幸心を煽られ、気づけば少ない自分の財産がパーになってしまうかもという心配からいまだにパチンコ店に足を踏み入れることができない。 こんな悩みはきっとパチンコを楽しんでいる人から見ればチンケななやみと思われるだろう。 宇宙に行ったことがなければ、妄想で宇宙を描ける。けれども、宇宙に行ってしまえば、描けていたはずの宇宙への妄想のイメージは消えてしまう。 私は幼いころに抱いたパチンコ店への「夢」を頼りに、未だよくわからないままのパチンコの絵画制作に没入する。 --------------------------------------------------

ここでひとつ村おこし (2022) 紙・セロハンテープ・合板、油彩・オイルパステル・鉛筆・ダンボール・糊・布・壁パテ・紙粘土・発泡スチロール・ステープル・串・石・映像・ほか 8000×4700×2274(mm) 機山隆生, 森唯杏との展示 『ここでひとつ村おこし』APどのう, 茨城 課題や展覧会の予定がなければ制作を継続することが難しいと感じるようになり、2019年末より「1日1制作」を日課とする3人組のアーティスト・コレクティブを始動した。 お題を出す1人に対し、残る2人がそれぞれ作品で応答するという形式で活動を展開。流行病による外出自粛の影響もあり、Instagramに毎日作品画像を投稿することを継続の手段とした。 やがてお題の提示は自然と消え、交換日記のように作品で応答し合うかたちへと変化していった。その後、それぞれの活動が多忙となったため一度は解散したが、2025年に再結成。 再結成後は「1日0.3制作」を掲げ、お題もなければ相互応答もない、ただ継続することを目的とする弱小アーティスト・コレクティブ「とうふと蟹クラブ」として、現在もInstagramへの投稿を続けている。 本展は、解散前にInstagram上で投稿してきたこれまでの作品を、実空間において設置・アーカイブすることを試みた企画であり、同コレクティブが運営するスペースの柿落としとして開催された。 --------------------------------------------------

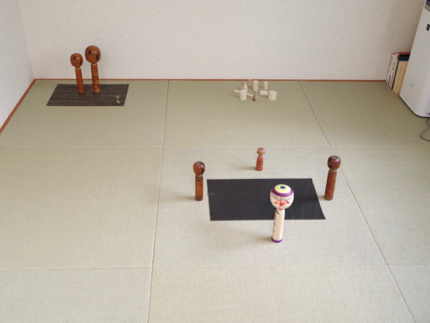

旅情 (Arenas) (2022) 紙・オイルパステル・鉛筆・端材・こけし(山尾武治作・鎌田文市作・鎌田孝志作・菊池孝太郎作・小幡福松作・佐藤菊治作・高橋忠蔵作)・だるま(佐藤文吉作) サイズ可変 『遠刈田レジデンス』宮城蔵王ショートステイハウス, 宮城 「血筋」「師弟関係」「系統」など、伝統の枠組みがあるからこそ優れた作品が生まれるという言説と向き合うことをテーマとした展示。並べられたこけしは、私が持参したコレクションと、レジデンス滞在中に新たに入手したものとで構成されており、伝統によって形作られる構造の中に、さまざまな関連性を見出すことができる。(たとえば、祖父が作ったこけしと、その息子が作ったこけしが向かい合って展示されている、など。) また、実際のこけし工人から、こけしの製作には使えない端材を分けていただき、それをスケッチするなどの行為を通じて、伝統的な「作り手」としての立場を持たない一人のコレクターである私が、こけしというテーマに対してどのような創作が可能かを模索した。 「Arenass」というタイトルは、Mike Kelleyの作品タイトルからの引用である。 --------------------------------------------------

ZGK作 -第1章- (2022) 捨てられるはずだったもの 980×760×660(mm) 『ポコラート全国公募vol.10』 アーツ千代田3331, 東京 美術教育の始まりを美術大学からだと錯覚していた節があり、小学生の頃に「図画工作」の時間があったことを忘れていたように思う。図画工作で学んだ素材の扱い方や、何かをつくることそのものの喜びは、今もなお制作時の感覚として自分の中に息づいている。 美術大学で学んだことは、卒業制作というかたちで卒業時に集約される。卒業制作は多くの場合一度きりのものであり、そこには一種のカタルシスがあるようにも感じられる。一方で、図画工作の時間で得た経験は、まだ何ものにもなっておらず、どこかに置き去りにしてきたという自覚がある。 そこで、期限を設けず、「図画工作の卒業制作」を始めてみようと思った。楽しみながら作るということをモットーに、中学生以降に得た知識かどうかなんてことは考えないと割り切ってみる。この作品は、その「図画工作の卒業制作」に向けた、ワーク・イン・プログレスの第一章である。 |