|

■2024

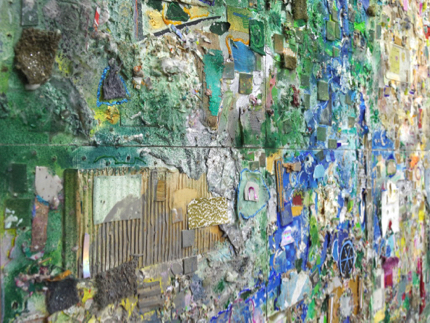

終末fa~ (2024) ミクストメディア(木材に油彩、ぬいぐるみ、ブラウン管テレビ、ほか) サイズ可変 『終末fa~』 Token Art Center, 東京 自分の所有物(もの)に対して、その行く末を案じたり、愛でているつもりで放置してしまったり、時には破壊することで、そうした「もの」への愛着心に自らが振り回されていることに気づく。 そのような自覚のもとで生まれた作品を、インスタレーションとして構成した。 《ステートメント》 ものを捨てるとき「ものがかわいそう」という気持ちが生じる。なんだか大袈裟かもしれないけれど「捨てるってものに対する暴力…?」なんてことを考えてしまって、ものを捨てることができず溜まっていく。溜まったものたちと自分の生活スペースとのせめぎ合いが始まり、結局は押入れや箱なんかにしまい込んで保管した気になっている間に、朽ちたり、カビたり、変色してしまったりしてダメにしてしまう。その変化に気づいてまた「かわいそう」だと思う。 そんな生活を続けていたが、ものを取捨選択したほうが健康的で、運気が上がるといったアドバイスを受けると、そうした努力もたしかに必要だと思い、数年分溜まったものと向き合う決心が最近になってようやくついた。 世の中的には捨ててもいいようなものも大事にとっておいてあるものだから、どうすべきか悩んだ末に、それを象徴するような部分を切り取って、後は捨ててみたりする。その自分のための「選別」が、そのものが持っていたものらしさを逆に自分の手で破壊してしまったかのように思えて悩む。 また新たなものへの道を示そうと、それらをコラージュに使ってみれば、貼れば貼るほど下にあるものが隠れて見えなくなることに翻弄される。 ものに対する愛着が破滅的であり、自分もものも結局ダメにしてるのは分かっている(はず)ではある。そのためこの愛着からの脱却を衝動的に解決したくなって、ポジティブな破壊を決行してしまうこともある。たいていそうなるとまるで何も解決できず、ただ虚しいだけである。 例えば、体験教室で作った埴輪の置き場所に困り、庭の敷き石の一部にしてしまおうと思い立って、勢いでハンマーで壊してしまった。けれど、思い出を叩き割っているようでとても悲しくなってしまい、庭に撒いたカケラをちまちま拾い集めて結局は袋にひとまとめにしてまた置き場に困ってしまう、ということもあった。 自分のものに対する感情や、その感情の根源である物自体をもはや「無」にしようとするバイオレンスな行為に対し、本心では正しいと思っていない。そのはずだが、発作的な破壊がもたらす小康状態が癖になっているようにも感じる。なんの解決にもなってはいないが。 作品に組み込む事で、ものに新たな意味を与えてあげる、といったこともしてみるが、それは自己満足であり、ものも本当は自分の作品なんかになりたくなかったって泣いてるような気もしてくる。 もし自分の作品が美術館や博物館で保存されたなら、作品に組み込まれたものは誰かの手によって大切にされるだろう。でもそれも自分の安心感のためだし、もはや自分のものでもないのに、お前(もの)のためを思って…なんて言えるのだろうか。 「あれ、そういう結果になってしまうの?」 選挙結果を見てそう思った自分はマジョリティ側ではなかったようだし、自分の思う「正しさ」がズレていたようにも自覚させられる。(と、ここではこの文章を書いていた時期に都知事選のニュースが賑わっており、このような内容を書いたわけなので、政治的思想を差し込んだり特定の政党を支持する意思をみせようとしているわけではない。) 思えば、修行じみた行為や反タイパ道などをなぜか自分は選んでしまう。それゆえに貧しくなって、普通にしんどい。もっと真っ当な道を選んだら、このだらだら続く文章のほとんどが削除されるんだろうなと客観視もできる。 「考えすぎ」とよく言われるし、自分でもこんな事をつらつら書いていて、どうしたものか、とは思う。こんな悩みは悩みじゃないかもしれないが、自分にとっては大いなる悩みだ。悩みの中で救済を押し付けたり、破壊したり、反省したりを繰り返して、共感の輪から外れちゃったリンボのような場所で作品を作り続けている。 --------------------------------------------------

Limbo (2024) ミクストメディア(木材に油彩、ほか) サイズ可変 『Elza Sīle's Solo Exhibition "Bunny’s Banya / Fear and Trembling"』 Riga Contemporary Art Space, ラトビア, リガ ゲストアーティストとして出展 この作品に使われている素材は、誰が見ても「捨てるべきもの」だと判断されることは、自分でもわかっている。それでも、どこか惜しい気がして捨てられず、手元に残していたものたちだ。 私は、そうした「もの」たちにとってのユートピアとなるような図像を目指した。けれど、それはあくまで私から見たユートピアであり、ものたちにとってユートピアではないかもしれないという疑念が、心のどこかに湧いてくる。本当は、役割を終えた時点で捨てられることによって、成仏できたのかもしれない。それなのに、こうして作品として取り込まれていくことが、救済なのか、それとも生き地獄なのか、自分にはわからない。 私はものに対して「新しい生き方」を与えているつもりでいても、それは単なる思い込みかもしれない。私はものの本当の声を聞くことができないから悩むし、悩むべきだと思っている。この作品は、「捨てること」をネガティブな行為と捉えたときの、私なりのひとつの回答である。 --------------------------------------------------

観覧車の絵を描きなさい。/伝承 (2024) ミクストメディア(キャンバスに油彩、樹脂、ほか) サイズ可変 『Art Fair Beppu 2024』 別府国際観光港旧フェリーさんふらわあ乗り場, 大分 「観覧車の絵を描きなさい」 別府市の遊園地ラクテンチにある日本にひとつしかない二重式の観覧車、フラワー観覧車を題材に描いた絵画3点。一年前のアートフェア別府に参加した際、来場していたご高齢者のかたから「あなたは観覧車の絵を描きなさい。」と言われたことが心に引っかかっていた。アートフェアの最終日、散歩をしていると遠目に二重式の観覧車が見えた。そのときに何かが繋がったような気がして、この年のアートフェア別府のために二重式の観覧車の絵を描いた。 「伝承」 アートフェア別府に参加するにあたっておこなわれた個別オンラインミーティングのメモを作品化することをきっかけに展開したシリーズ。ヴィンテージの木材を削り、その窪みに、これまで捨てられずに取っておいた何気ないメモやドローイングを収め、上から樹脂を流し込む。そうしてできた作品は、琥珀のように、記憶や伝承の役割を担うものになるかもしれない。 --------------------------------------------------

慰めのヌードル (2024) ビデオ・インスタレーション ミクストメディア(液晶テレビ、トロフィー、植木鉢、支柱、木材、ペンキ、シール、ぬいぐるみ、ほか) サイズ可変(映像ループ4分48秒) 『症例N』 Maebashi Works, 群馬 上毛かるたで培った群馬県への郷土愛は、今もなお私の中に強く残っている。戦後間もなく生まれた上毛かるた、とりわけ「つ」の札にまつわるエピソードを起点として、ナルキッソスをテーマにした群馬県前橋市でのグループ展「症例N」に出展する作品を構想した。 上毛かるたの「つ」の札は「鶴舞う形の群馬県」である。以前から、県の形を「鶴が舞う」と例えることに、私はどこかナルシシズムを感じていた。群馬県の形をどう見ても鶴が舞っているようには思えなかったからだ。しかし、その由来を知った今では、腑に落ちている。それは、平和への願いに帰結していた。 1.群馬県出身の作詞家・石原和三郎氏が作った歌に登場する「鶴」という言葉は、戦時中、戦意高揚のために「鷲」や「鷹」に置き換えられたが、「鶴」を正として復権させ、再び普及させること。 2.上毛かるたの企画者である浦野匡彦氏が、シベリアに出征した仲間たちが日本に帰ってこられるよう、渡り鳥である鶴にその願いを込めたこと。 私は、群馬県の形を県の名物である水沢うどんで埋め尽くした。群馬の土地の一部は小麦畑であり、食や観光を支えている。うどんは鶴にとっての道のように絡み合い、鶴はその道を進む。その動きは、故郷へ帰還できた喜びを象徴している。 群馬県の輪郭を囲む青色は、偶然前を走っていた、群馬県のフラワーショップのトラックに描かれていたイメージに由来している。そこには群馬が、海に浮かぶ島のように描かれていた。 作品に流れる音声は、「鶴舞う形の群馬県」をモールス信号に変換したものである。映像の手前には赤いランプと日本の国旗が置かれている。赤いランプは、鶴にとっての灯台として機能し、それは今、展示会場である前橋の地に設置されている。 映像は「世界の亀山モデル」と書かれたシールの貼られたモニターから流れており、かつての栄光と、自らを「世界の」と称するナルシシズムを、「鶴舞う形」と重ね合わせている。 「かつての栄光」には二重の意味があり、私にとって小学6年生のときに上毛かるた県大会で2位になった経験でもある。小学生の部は6年生で終了するため、そのときのリベンジは果たせず、今も心のどこかでコンプレックスとして残っている。だからこそ、そのときのトロフィーを実際に小学生のときに使っていた朝顔のプランターの中に置き、支柱で囲って成長を促すような演出を施している。 その惨めさを俯瞰するかのように、展示会場の近くで購入した古いぬいぐるみが、棚の上にうなだれるように佇んでいる。 |